|

|

|

|

去る10月26日、「まちあるき」、「新潟まちなみネットワーク総会」、「新潟まちなみシンポジウム」が併せて開催されました。

「新潟まちなみネットワーク」とは、県内で歴史的まちなみや歴史的建造物に関わる人達が協力・連携し、県全体としての魅力創出を目指す団体として一昨年発足し(当会も参加しています)、2回目の総会の会場として新潟市が選ばれました。それに伴い新潟市の文化地域を知ってもらうため、一般の参加者と新潟まちなみネットワークの参加者で西大畑地区を歩きました。

あいにくの空模様でしたが、「掘割再生まちづくり新潟」の川上さん、高橋さんにガイドをしていただきながら、大正に建てられた和洋折衷の住宅「旧市長公舍」を受付場所とし、近代和風住宅、旧日銀新潟支店長宅「砂丘館」、ドイツ語の留年という意味から付けられた「ドッペリ坂」、旧副知事公舎で現在はレストランとして活用されている「ネルソンの庭」、昭和の初めに著名な建築技師により設計された「カトリック教会」、明治から大正にかけて流行した「洋館付き住宅」、會津八一も暮らしていた沢海の伊藤家の新潟別邸「北方文化博物館分館」、そして名庭を持ちながら存亡の危機にさらされている「旧斎藤家夏の別邸」を歩くコースでした。

「まちあるき」の後には、「新潟まちなみネットワーク」の総会も兼ねながら50人ほどが行形亭で昼食をとりました。隣りの旧斎藤家の庭と合わせてまちの中心部にあれだけ広い敷地と豊かな緑、行形亭の緑を仰ぎながら、知っている新潟のまちと、知らなかった空間のコントラストで奇妙な気持ちになりました。

あらためて歩いてみると、西大畑地区の見所の多さに驚きます。緑も多く残り、経過した時間がまちに深みを与えてくれているようです。音、景色、匂い、歩くことと共に感じられるもの。そのものの多さこそがまちの財産になるのではないかと思います。

*

午後からは、新潟市美術館に場所を移し、「新潟まちなみシンポジウム」を『都市の美を考える 町並み・建物・庭園 ?新潟のガーデンタウン西大畑界隈の現在とこれから?』と題して、東京の代官山ヒルサイドテラスオーナーの朝倉健吾さんをお招きし、開催しました。参加者は約70名でした。

ヒルサイドテラスといえば、新潟コンベンションセンター(朱鷺メッセ)も設計した建築家槇文彦氏の代表作です。ヒルサイドテラスは代官山の代名詞ともなっているモダニズム建築群で、代官山のまちの成り立ちに大きく関わっています。私はそちらばかり注目していましたが、代官山一帯の地主だった朝倉家の屋敷の保存と活用が、ヒルサイドテラスを中心としたまちづくりのきっかけになっていることは知りませんでした。

その代官山と現在の新潟の西大畑界隈を照らし合わせながら、当会代表の大倉より、西大畑の町並みや建物・庭園を、朝倉さんより、代官山の事例を紹介していただきました。その後、当会副代表の岡崎のコーディネートで、北方文化博物館副館長・伊藤英之さん、山の手青年会副会長・三條正明さんに加わっていただき、「庭園のある建物の保存と活用とまちづくり」というテーマでパネルディスカッションが行なわれました。

ヒルサイドテラスにはいくつかの建物がありますが、最初のA棟建設からヒルサイドウエストの建設まで40年にもわたる事業になっていて、朝倉さんは「ゆっくりとやっている」とのことでした。「事業にしない仕組みをつくる」とか「効率の悪いものをつくる」などの経済性・合理性だけを優先していない言葉が印象的でした。「家を残すのではなくて緑を残す、環境を残す。」環境をつくっていくことがまちに属するひとつひとつの建物の役目になっていくのだと思います。

パネルディスカッションでは旧斎藤家の今後について話が進み、活用の方法などが議論されました。地元の住民にはいまひとつ浸透していないのが現状で、どうやって浸透させていくか、住民が行政に頼らずにどうやって声を上げていくべきかが話されました。

*

思い返すと今回の「まちあるき」から「新潟まちなみシンポジウム」までテーマは「ゆっくり」だったと思います。

「ゆっくり」歩いてまちを感じる、

「ゆっくり」つくってきたまちを

「ゆっくり」つかっていく。

そして時間をかけた分、お金ではない価値が付加されて深みが増していく。その価値の共有が大事だと思います。

最後に、この企画に奔走してくださいました新潟市まちづくり推進課の加藤さん、池田さん、協力者のみなさまにこの場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。(田中)

|

シンポジウムで基調講演をする朝倉健吾さん |

|

|

|

|

|

|

輪島にお住まいの小柳健さんから興味深い記事をご寄稿いただきました。

*

石川県輪島市に「黒島」という集落があります。江戸後期から明治期にかけて北前船の根拠地として繁栄した町で、現在も歴史的町並みが残っています。去年3月の能登半島地震で大きな被害を受けましたが、現在、町並みの再生に向けたまちづくりが進められています。

石川県輪島市に「黒島」という集落があります。江戸後期から明治期にかけて北前船の根拠地として繁栄した町で、現在も歴史的町並みが残っています。去年3月の能登半島地震で大きな被害を受けましたが、現在、町並みの再生に向けたまちづくりが進められています。

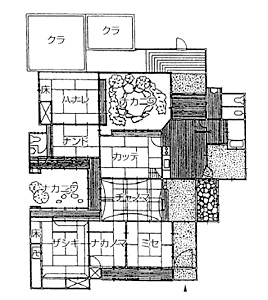

黒島の伝統的家屋には興味深い特徴があります。それは地元では「ミツボ囲い」(別名「新潟建て」)と呼ばれる間取りで、ザシキ(仏間)、チャノマ、ナンド(寝室)の3室がナカニワを囲むように配置されています。

この間取りは正に新潟町屋に類似しています。

また、この間取りは新潟の巻町から伝わってきたという説もあるらしいのですが、詳しい話を知っていた古老や大工棟梁が亡くなっているため、今のところ真相は誰にもわかりません。

しかし「新潟建て」と呼ぶからには、それ相応の理由があったからだと思いますし、実際に新潟町屋の間取りとも類似していることを考えると、新潟と黒島(さらには能登)が、北前船を通じて繋がり、物資のみならず、建築技術や住文化までも運んだのだと思わずにはいられません。(小柳健)

|

|

|

|

|

「町屋マップ2007」でも注目した古町の西新道・東新道。鍋茶屋に代表される料亭・割烹街ですが、風情のある古い建物が密集し、かつ現在も商売が営まれている貴重な一角でもあります。

2008年の当会の事業として、この地域の歴史を建物を通して浮かび上がらせる試みを行ないます。

古町は江戸時代以来、東京新橋、京都祇園に次ぐといわれ全国的にその名を知られた芸の街でした。このたび大成建設の助成を得て、当会会員の佐藤正宗さん(新潟大学工学部都市計画研究室)が中心となって、この地区に残る歴史的建造物の調査を行ないます。調査の結果を活かして建物マップを作成し、まちあるき、シンポジウムなどを開催します。お楽しみに。(千早)

|

|

|

|

|

|

毎月1 回、第2 週の火曜日か水曜日の夕方6 時半から2 時間前後、新潟市市民活動支援センターで世話人会を行なっています(日時は変更あり)。5?8人ぐらいで進行中の事業や今後の催しの相談などをしています。通常は世話人のメーリングリストで情報交換をやっています。

特別な知識や経験はいりません。できるときに世話人会に参加し、できる範囲で興味のあることを、皆で分担しつつやる、というスタンスです。興味のある方は事務局へご連絡を!

□ 12月世話人会 12月9日(火) 6時半?

□ 新潟市市民活動支援センター(西堀6番館ビル3階)

西堀通りと新津屋小路の角の建物内です。バス「古町」下車、徒歩5分。専用駐車場はありません。

メーリングリストへご参加を

会員用メーリングリストで世話人会の報告をしていきます。まずは会員用メーリングリストにご参加を。申し込みはメールで。

事務局 電話:025-228-2536

chanoma■machi-isan.sakura.ne.jp chanoma■machi-isan.sakura.ne.jp

(■を@に変更して下さい・迷惑メール防止のため)

|

|

|

|

●

|

|

経済界、文化界、茶道団体、造園庭園団体、建築団体、まちづくり関係者など約70の団体、個人が発起人となって、8月に「旧斎藤家夏の別邸の保存を願う市民の会」が発足しました。当会は事務局を務めています。

これまでに8月24日(日)、10月25日(土)、11月30日(日)と3回、この知られざる名庭園と屋敷をもつ邸宅を公開しました。

ふだんは閉ざされた玄関から中に入り、薄暗い座敷を抜けて庭が目に飛び込んできたとき、誰もが驚きの声をあげます。庭のすばらしさ、そして町中にこれだけ起伏に富み木々の生い茂る広大な庭園が広がっていることに、です。建物は新潟にはめずらしい瀟洒な造りで、板戸の絵も鮮やかに残っています。そして2階へあがり、そこからの眺めにまた感嘆する。

庭に出て、砂丘の斜面に刻まれた石段を上ると茶室が。そこで振り返ると2 階建ての建物を高見から見下ろすかたちになります。

百聞は一見にしかずという言葉のとおり、通りからは想像もできないこの場所を、ぜひこのまま残し市民共有の財産にしたいものです。

1回目の公開では1,400人以上の、2回目には1,800人以上の、3回目には2,200人以上の見学者がありました。いずれも予想を超える人数でした。

1回目の公開では1,400人以上の、2回目には1,800人以上の、3回目には2,200人以上の見学者がありました。いずれも予想を超える人数でした。

アンケートなどからは、市が購入した場合の財政的な負担への懸念も当然ありますが、それ以上に、この庭と建物を残したいという意見が圧倒的です。

市に保存を求める署名活動も進めており、9月14、15日、10月19日には古町十字路で街頭署名活動を行なうとともに、問題をアピールしました。

12月1日までに、目標の1万人を大きく上回る25,739名の署名が集まっています。そのうち16,619人分の署名簿は9月25日に市長にすでに提出、近く2回目の署名簿提出を行ないます。

また、9月に市議会に保存活用を願う請願書を提出し、11月14日(金)に、市議会の委員会で請願の趣旨説明を行ないました。委員からは購入、維持管理などの費用の大きさを指摘されるなど、厳しい意見も出されました。12月議会の採決の行方が待たれますが、けっして予断を許さない状態です。(千早)

|

|

|

|

|

|

左は赤煉瓦の鍵三銀行本店。大正6 年に古町二番町に建設されました。同9 年には第四銀行に合併され、第四銀行古町支店となりました。

写真は第四銀行当時。取り壊されたあとはマンションとなりました。

創業者の鍵富家は、旧斎藤家夏の別邸の斎藤家と白勢家とともに新潟の三大財閥といわれました。

|

|

|

|

|

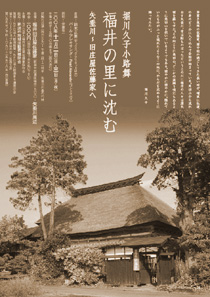

新潟市西蒲区(旧巻町)の福井にある佐藤家は茅葺き屋根の古い庄屋の屋敷で、石組みが施され、杉の大木の聳える庭もあります。屋敷は民間の保存会の力で保存活用されてきました。この佐藤家と周辺を舞台に11月2日、3日の連休の二日間、舞踏家堀川久子の公演が行なわれました。 新潟市西蒲区(旧巻町)の福井にある佐藤家は茅葺き屋根の古い庄屋の屋敷で、石組みが施され、杉の大木の聳える庭もあります。屋敷は民間の保存会の力で保存活用されてきました。この佐藤家と周辺を舞台に11月2日、3日の連休の二日間、舞踏家堀川久子の公演が行なわれました。

昨年の二宮家での公演を思い出させる力の入った公演でした。風と小雨の混じるなか、近くの山の竹林内でのプレ公演に続き、矢垂川の土手と川原から舞踏は始まり、集落内を移動して、最後は佐藤家の庭を舞台に観客がそれを座敷から眺めるころには日も暮れていました。

庭に静かに現れた舞踏家が、縁側の先に突き出した舞台へ近づき、時にコミカルな動きも見せながらコントラバスとクラリネットの、美しい緊張感のある音とともに舞う間にも戸外はどんどん暗くなっていきます。それを古い屋敷の中で見つめる感覚が印象にのこりました。

まるで庭の霊でもあるかのように、風の中でも消えない不思議なローソクの明かりとともに舞踏家は庭に姿を消しました。空気のなかにどこか懐かしいような気配が流れていました。(大倉)

|

|

|

|

|

9月2日にクロスパル(中央区礎町・中央公民館)で、京都府立大学の大場修先生にお願いして、町家についての公開講座を開いていただきました。60名以上が参加しました。大場先生は町家研究の第一人者で、その業績により2006年度の日本建築学会賞を受賞されています。

講義では、「洛中洛外図」などを参考にしながら、京都の条里制街区の周縁部に町家が建っていく「町家の誕生」や、古来の伝統的な構法に対して、簡便な「町家建て」が京都を中心に発生し、やがて全国に展開していく過程など、日本の町家を理解するうえで欠かせなく、また興味深い話を聞かせていただきました。

町家には平入りと妻入りがありますが、大場先生は「僕は平入りが大好きなんです」とおっしゃり、話が進んでいくと「僕は妻入りが大好きなんです」ともおっしゃりました。先生の町家への愛がよく判ります。

講座の後の懇親会では、当会で今後予定している新潟古町の調査について話が盛り上がり、大場先生も調査に際しては御来潟いただけるとのことです。その節にはぜひ、平入りと妻入りのどちらのほうがお好きなのか、一献差し上げながら伺いたいと思います。(澤村)

|

|

|

|

|

旧斎藤家を取り上げた縁で、今回の渡辺写真館は鍵富家ゆかりの銀行の建物を選びました。キーワードは新潟の三大財閥と湊町です。明治期に海運・金融・流通、鉱山など幅広く事業を展開した斎藤家、鍵富家、白勢家。江戸期以来の北前船、阿賀野川や信濃川の川運、北国街道によって人やモノ、文化が往来し集積していた都市に、時代の変換に勢いを得て登場した事業家たちでした。点々と残された古い町並みからは、そうした歴史もうかがえます。(千早)

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

■ 会報バックナンバー

vol. 1 / vol.2 / vol.3 / vol.4 / vol.5 / vol.6

vol.7 / vol.8 / vol.9 / vol.10

|

|

|

|